プロに頼んで張り替えた襖が前より膨らむようになった?そんな相談が増えてます

当社は知る人ぞ知る昔ながらの伝統的な貼り方をしているのが特徴なので襖や障子の相談を多く受けます

最近相談される事が多いなと思う事例にプロに張り替えを頼んだら襖が膨らむようになったというのがあります

結論からいうと襖は紙なので湿気を吸ったり放出したりしてお部屋の湿度調整をしています、なので適度な紙の収縮は当然あるのですが度を越えた膨らみ方をしているのであれば水貼りという簡単な貼り方をしている可能性があります

襖の貼り方の水貼りとは?

水貼り(水張りとも表記します)とは下地の下張りをしない、またはしていても表紙を貼る段階で襖の周りにだけ糊をつけて貼る方法です

襖紙全体に糊をつけて湿らせてから周りにだけ、より強めの糊を使うのが本来のやり方なのですが襖紙を湿らすのに水だけでやるので水貼りと呼ばれいます、昔からあるちょっと手間を省いた貼り方です

ネットで再湿糊を使った襖紙を貼る事を水貼りと言っている場合もありますが私が言っているのは違う意味になります

正しい襖の貼り方としては掛け軸や書画などの保存の技法を使用します

掛け軸や書画、書道のお品を補強したりしわを伸ばしてピンとさせる保存をよくする技法で裏打ちというのがあります

これは簡単にいうと薄い和紙をその作品にの裏側に貼って補強しながら皺を伸ばしていく作業です、こうすることで作品が長持ちしますので保管、保全状態が良くなるのです

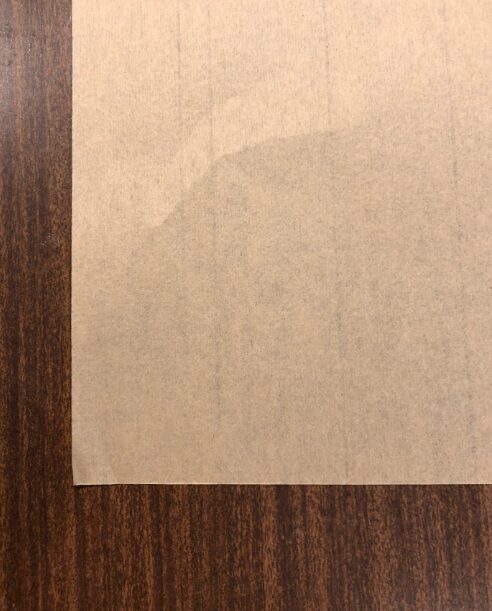

書道、書画、掛け軸等にはこれくらい薄い和紙をはります

襖も実はこれと同じような技法で表に見える襖紙の裏に薄い茶チリという紙を接着させる貼り方をします、こうすることで紙の強度を高め、湿度により膨らむのを防いでいるのです、水貼りはこれをしない貼り方なので少しの湿気でも膨らみます

襖に使う茶ちりはこんな色ですね、前の襖の絵柄の透け防止の役目もあるので書画の裏打ち紙とは性質が違います

正直お値段の安い襖紙はどのお店でも水貼りしていると思います、理由は性能のよくない安い襖紙では裏打ちをしてもあまり効果的ではない為です、またはお値段のお安いものを選ぶ方はそこまでの技法を求めていない場合も多いというのもあります

ただ最近はある程度高価な上新鳥の子紙や織物襖紙(種類が気になる方はここをクリックして下さい)でも水貼りする所が増えています、フランチャイズのお店なんかではほぼ水貼りになります、ですので他所で施工納品後に前より襖紙が膨らむ、周りに指紋のような跡がついている等の問い合わせが当店に多く来ます

見て見ないとわからないのでお伺いすると私がやるのは霧吹きで襖紙を湿らせる事です、その膨らみ加減で水貼りなのかそうでないのかはわかります

これは実験です 上の画像の左側が少し茶色が濃いですよね、これは茶ちりを裏側に接着してます、簡易的に襖紙の裏を半分だけ茶ちりで裏打ちして半分は水貼りと同じような状態をつくりました(本来の貼り方はこのようじ事前に貼ったりしません、あくまで実験用です)

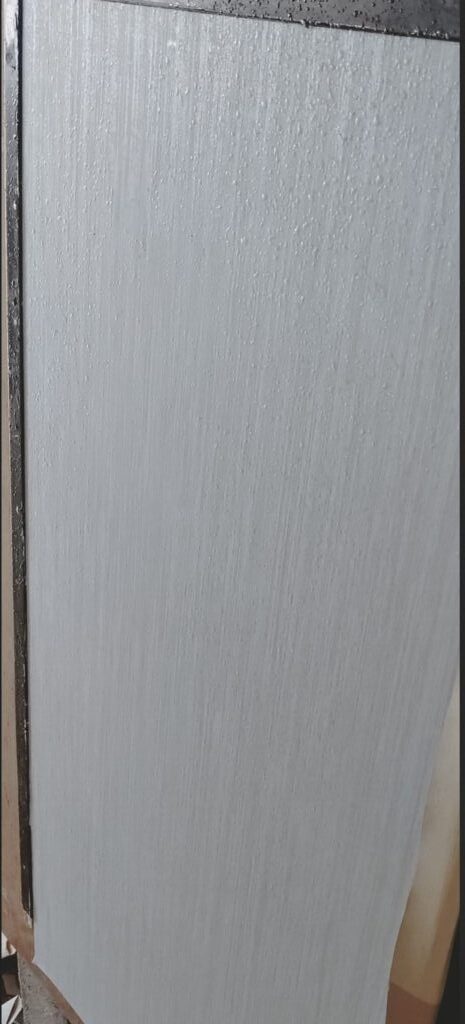

それ戸襖風の板に貼って十分に乾いて綺麗に貼れているのを確認してから霧吹きで水分を吹き付けた直後のものが下の画像です、それが5分くらい経つと・・・

こんな感じになります、これは分かりやすくなるように角度を変え斜めから撮ってます、向かって左側が水貼り状態、右側が茶ちりで裏打ちしている状態です、右側も膨らんではいるのですが均一に膨らんでいて歪さはなく襖の膨らみとして気になるような状態ではないのがわかります、なので日本の梅雨時や雨の日で膨らみが気になるような事はちゃんとした貼り方をしてれば起こらないのです

対して左側は歪に大きく膨らんでます こういう偏りのある膨らみ方は水貼りの特徴です、もちろん乾けばピンと張るのですがその都度下地を紙が引っ張るので板に負担が掛かります、なので襖板としての寿命が短くなります

また表紙だけで貼ってますので物理的に裏打ちしている襖紙よりも強度が弱くなっています

正直正当な貼り方ではないのでお値段も安い等のメリットもあるとは思いますが、もし1枚4000円前後のお値段での襖の張り替えで水貼りをしているのであれば相談してやり直してもらって良いと思います

また一部のフランチャイズではどんなに高級な襖紙でも糊には木工ボンドを使用して水貼りで研修することで年間に多くの枚数を施工するように指導していたりします、またそれを特許取得としています

当然ですがある意味手抜きの施工なので誰もそれを特許申請しようとか考えなかったのですがものは言いようだなとしか・・・。

後から手直しはできないの?

正直無理なんです、表紙の裏側での事ですので一回張り替えたら、再度張り替えるまでずっとそのままです

なのでお店に手直ししていただくときは再度張り替えしかありません

どちらかで襖の張り替えを依頼する時はお店に貼り方の確認をしてみるのも良いでしょう。